大坝头 悠悠小巷 淡淡乡愁

2022-7-29 12:14:47

来源:彭城晚报

评论:0

沿迎春桥一路向东北走进大坝头

仿佛一汪山泉流经断崖

道路上静默伫立的门面一如水底的礁石

长满了青苔

小巷中的车水马龙夹

杂着小贩的吆喝叫卖

就像是那随流飘扬的桨声渔歌

驻足,凝神静听,惊喜如夏日里炙热的风扑面而至:“窄窄的长长的过道两边,老房子依然升起了炊烟,刚刚下完了小雨的季节,爸妈又一起走过的老街……”在一地斑驳的树影里,听到这首浅浅吟唱的《老街》,仿若可以感知到时光的接续,以及微风和斯时斯地人们交织着的记忆。

居民区内的便民经营点,老板忙着做烙馍,为中午的经营做准备这里是大坝头路,一条斜向东南的南北路,北起环城路,南与大马路连接。徐州市史志学会副会长李世明介绍说,大坝头应该是路名,称为大坝头路。这个路名,在1934年《徐州游览指南》里没有出现。在1948年《徐州市现状图》中已经标注出“大坝头”。大坝头是一条和水密不可分的老街,因该处有一拦水大坝而得名,但关于这条大坝的来历,却众说有异。

大坝头路牌

徐州文史学者赵耀煌认为,宋至清代,黄河流经徐州,夺泗入淮。经过坝子街时,河道方向是由西向东,流经到大坝头时,转弯向东南。特别是洪涛之际,河水会冲击黄河东岸,冲向子房山、下淀,现在复兴北路拐向子房山的地下道就是冲出的沟壑。因此,便在拐弯处筑起一条南北大坝,阻挡洪水,大坝头因此而来。《鼓楼区简史》则说,大坝头这里地势低洼,为了防洪筑起一条大坝,于是得名大坝头。《徐州市城建志》说得简而明了:“大坝头路,原系黄河东堤末端的一条路。”关于大坝头路的形成,据赵耀煌分析,在咸丰五年(1855年)黄河改道北去后,阻挡洪水的大坝头由萧疏荒凉,逐渐有人居住。1930年前后已经出现像样的街道了。

据徐州文史学者徐建国先生分析,这条南北大坝的东侧,原来是泗水河道,后来泗水改道,河道成为街道。到解放初期街巷初具规模,大坝头已经是大的居民区了。《徐州市街巷名录》中记载,大坝头,门牌1—141号。大坝头南巷64户,中巷45户,北巷43户。由此可知,解放初五六十年代,大坝头一带有200多户人家,有3个较大的巷子,已经是比较大的居民区,街市亦比较有规模,南头住家比较多一些。资料记载,居住在大坝头的多为城市贫民,以体力劳动者居多,且居住的房屋多是土墙草顶,民国中晚期,沿街出现一些砖墙瓦屋。1960年代后,有单位建的宿舍,到1980年代后,破旧的房屋拆除后盖起了大楼,2000年后又陆续建了居民小区,如前舜新村等。

居民区内老百姓躲在阴凉处聊天、散步

古老的街巷,总是留存着很多光阴的痕迹。李世明介绍说,大坝头路的西侧是一残余堤坝的遗存,由路边向西地势逐渐升高,楼房次第而上,步行至高顶环视,路边与堤坝遗存落差两米有余。在这里生活的人们一代又一代,房屋在变,道路在变,唯有那黄河故道的水,或许从古流到今,河堤千古,河水常新。大坝头原有一家留真照相馆,位于路西,门面不大,却很有影响,城内外的人都到这里照相。在当年物质极为贫乏的年代,能去留真照相馆照个相,那是高消费了。小小的照相馆为无数人留下了珍贵的记忆。

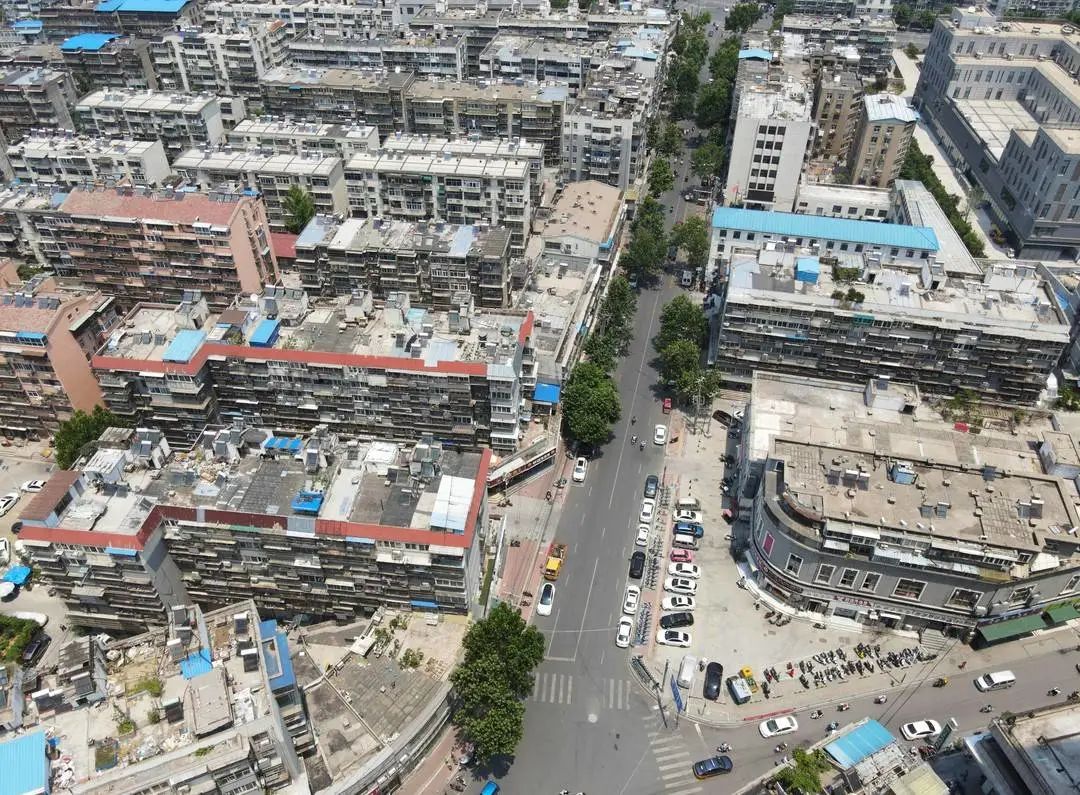

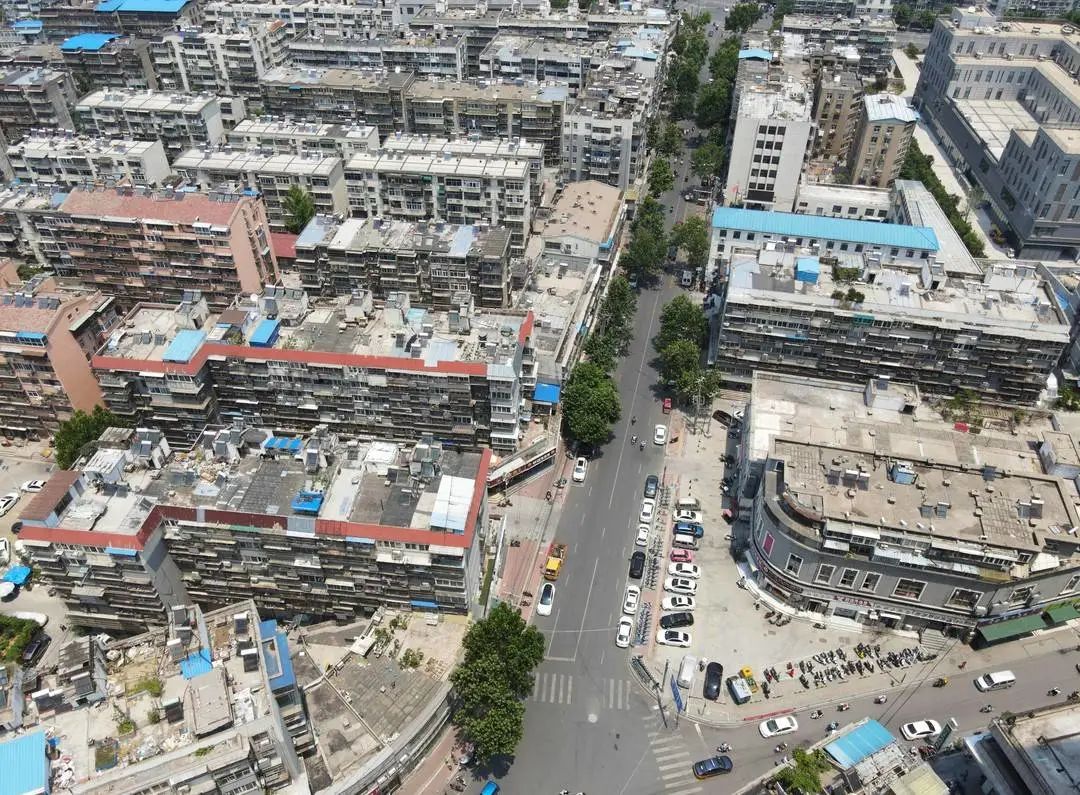

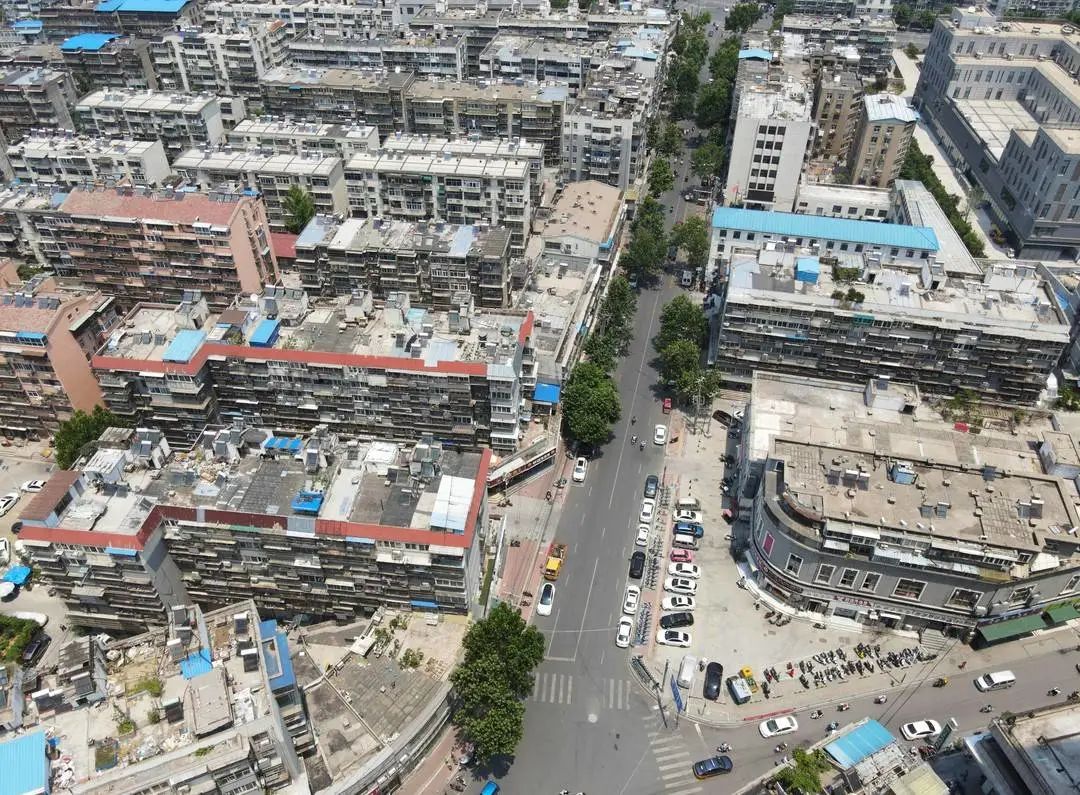

大坝头街道局部鸟瞰

这里原还有一所小学,名字就叫“大坝头小学”,位于故黄河北岸,大马路桥西。1942年,大坝头小学所在地方属“月波镇”(相当于街道居委会),由地方居民筹资,镇里支助、监督施工,建成四排整齐教室,定名为徐州市城东小学。“彭城之东,黄河纵横。一堂济济,和乐师生。”这是当时学校的校歌。抗战胜利后,学校改名为大马路中心校。1949年,徐州解放后,改名为大坝头中心校,12个班级,700多学生,是当时规模比较大、教学比较有影响的学校,1960年改为大坝头小学校。由于学校地处黄河岸边、大坝坝底,所以经常遭受水灾侵害。1971年暑假,全校师生冒酷暑,肩挑筐抬,运来炉渣、黄土填充操场40公分厚,改变了校园面貌。

大坝头街道及周边建筑全貌

徐州居民陆小平兄妹四人从幼儿园到小学毕业,都是在大坝头小学度过的。“记得赵锡九老师每天早上带我们跑步,同学们最高兴的就是跟着队伍一圈圈的‘穿龙’;记得教自然的云老师下课前总是会留出时间给我们讲战斗故事,督促我们认真听讲并尽快完成课堂作业;还有教我们语文的大个子张震老师,讲课风格风趣自然……”回忆起儿时在母校的时光,他的讲述中充满了思念。故黄河是他们这代人孩童时代消暑纳凉、游泳玩耍、洗涤衣服的主要场地之一。据他回忆,由于学校地势低洼,夏季汛期时常会被洪水淹没,最深曾达1米多。所以,放暑假前各班级的最后一项任务,就是把每间教室里的桌椅板凳都摞起来。返校活动日时,老师和同学们的首要任务则是打扫卫生,扫除洪水退去后所留下的淤泥和垃圾。依着黄河故道千年的流水,多少孩童、学子来这里读书习字,又从这里奔赴远方。学校被岁月磨得不见过去的痕迹,就像一扇记载着过去的古籍,没有人再去读懂它的沧桑。

大坝头街道局部鸟瞰

大坝头路上的店铺鳞次栉比,沿街而走,兰州拉面、果木烤鸭、大坝头羊肉串、蔬菜水果等颜色各异的招牌灯箱,把老街点缀得如星空一般灿烂,在各式各样的灯光照耀下,颓圮的老街瞬息有了鲜活的颜色。老字号鹿记油烫鸭,小小的门面前,每天都有排队等着买鸭子的食客,30多年来都是如此,算得上大坝头一景。小店从上午九点开始一直营业到中午前,下午再从三点多营业,直到售卖完为止。4斤重的大刀,小鹿老板每天拿起剁几万刀……店里的每只鸭子都是由店主小鹿老板的父亲亲手制作,为了保持最佳口感,上午和下午卖的鸭子分了两个时间段制作。油烫鸭鸭皮入口甜蜜,吃起来还有一些酥脆的口感。如果能吃辣,鸭肉浇上辣油味道最佳,辣油也是店家秘制,口味绝佳。有时候人多,还没排到跟前鸭子就卖完了,甚至有食客买点油烫鸭蘸料回去做菜吃。

陕西风味的面馆、老北京的涮肉、徐州特色的烧烤……各色小店在这条老街上拥挤得伫立着,氤氲的烟火味让人情不自禁地想要把自己的时间都寄托在这条适合慵懒栖居的老街上。大坝头两旁有不少已有年头的老楼,斑驳的墙如同一本厚重的书,诉说着曾经的人来人往与岁月悠长。沿着砌砖小道往下,你会在大坝头熙熙攘攘的行人中听到一阵阵细碎欢乐的笑闹声。大坝头89号楼下,几位头发花白的老人围坐在方桌前打着纸牌,边上还有两三个人或坐或站地围观。在牌桌的右边,放着两张木质的椅子,两位年过半百的大妈坐着,一边择菜,一边闲话家常。他们其中有在大坝头居住的老居民,也有的是从别处搬迁到这里定居的住户。67岁的朱大爷独生女儿远嫁江西,女儿不在身边的日子,他就和老伴一日三餐、慢悠悠过着属于他们自己的小日子。偶尔他也会沿着大坝头的弯曲小道走到迎春桥上,俯看故黄河的碧波涟漪,目之所及皆是回忆。

60岁的刘大爷负责这个小区的垃圾清理,17年前带着儿子儿媳从隔壁萧县迁居至此,为了生活,他兜售着自己仅有的成本——时间与体力。生活虽然清贫但他却也能看淡喜悲,如今儿子儿媳都已不在,守着孙子的他只愿日子平安顺遂,孙子健康无忧。有风吹过树梢,抬头透过树叶望向天空,在那一闪一闪的光亮中,似乎能找到时间隧道的神奇入口,从那里我看到生活在这里的人们更多过往的岁月。席慕蓉曾这样表达过乡愁,她说“离别后,乡愁是一棵没有年轮的树,永不老去”。行走在夏日蝉鸣的大坝头,便更能深切体会到这句话的含义。对于从小生长于这个地方的人来说

无论过去多少年